Анастасия АБРАМОВА

Доцент кафедры экономики производства Института управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета, к. э. н., ведущий специалист отдела организации и развития бережливого производства Управления АО «Сетевая компания»

Е-mail: abramova19191@rambler.ru

В настоящий момент мы живем в эпоху трансформации общемирового мироустройства, и перед нашей страной стоит задача возрождения научно-технологического суверенитета как одного из ключевых факторов национальной безопасности. Данная задача приоритетна для фундаментальной электроэнергетической отрасли экономики: должны быть полностью обеспечены растущие потребности экономики, в том числе в новую сетевую эпоху развития технологий ИИ [1].

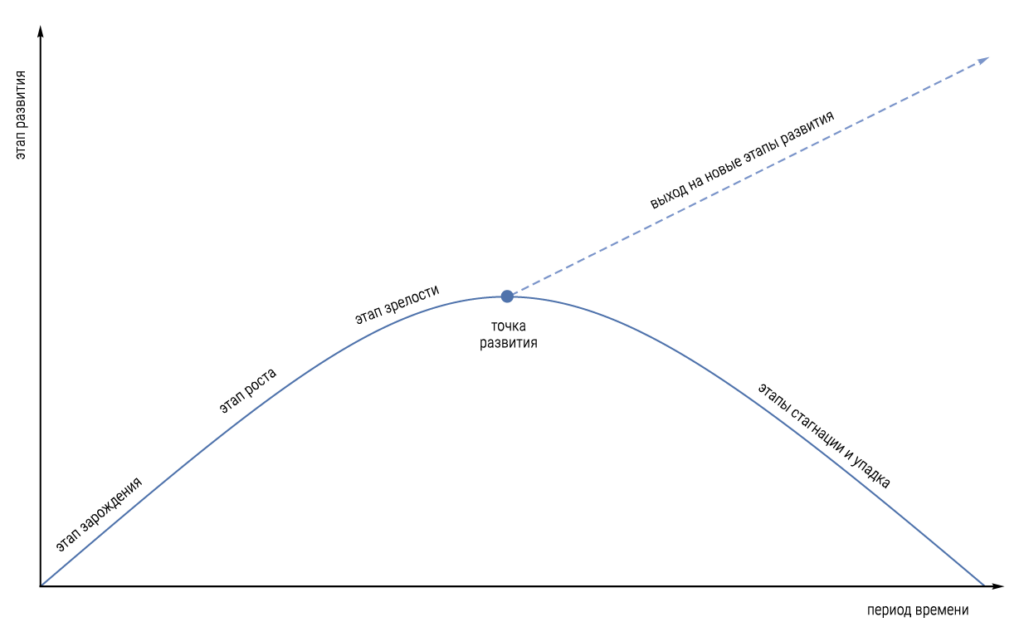

В текущий момент организации основной производственной цепочки электроэнергетического комплекса России (генерирующие, электросетевые, энергосбытовые компании) находятся на этапе зрелости кривой жизненного цикла развития и в совокупности инерционно продолжают обеспечивать устойчивое функционирование комплекса за счет накопленного потенциала в области всех организационных элементов. Данный этап характеризуется наличием сформированных, устоявшихся и формализованных производственных процессов, которые закреплены стандартизированными процедурами (рис. 1). При этом электроэнергетические организации обладают конкурентными преимуществами в виде неиспользованного (и/или нераскрытого) потенциала по всем видам ресурсов. Имеющийся потенциал возможно превратить в коммерческие продукты и, таким образом, обеспечить капитализацию организаций.

Точка развития традиционных субъектов электроэнергетического комплекса России на концептуальной кривой жизненного цикла иллюстрирует, что по прошествии этапа зрелости ожидаются этапы дестабилизации поступательного устойчивого развития, которые, с учетом текущих внутренних отраслевых и внешнеполитических вызовов, могут быть молниеносными. Поэтому организациями электроэнергетического комплекса уже сейчас востребованы эффективные технологии опережающего развития (рис. 2).

Источник: составлено автором

Источник: составлено автором

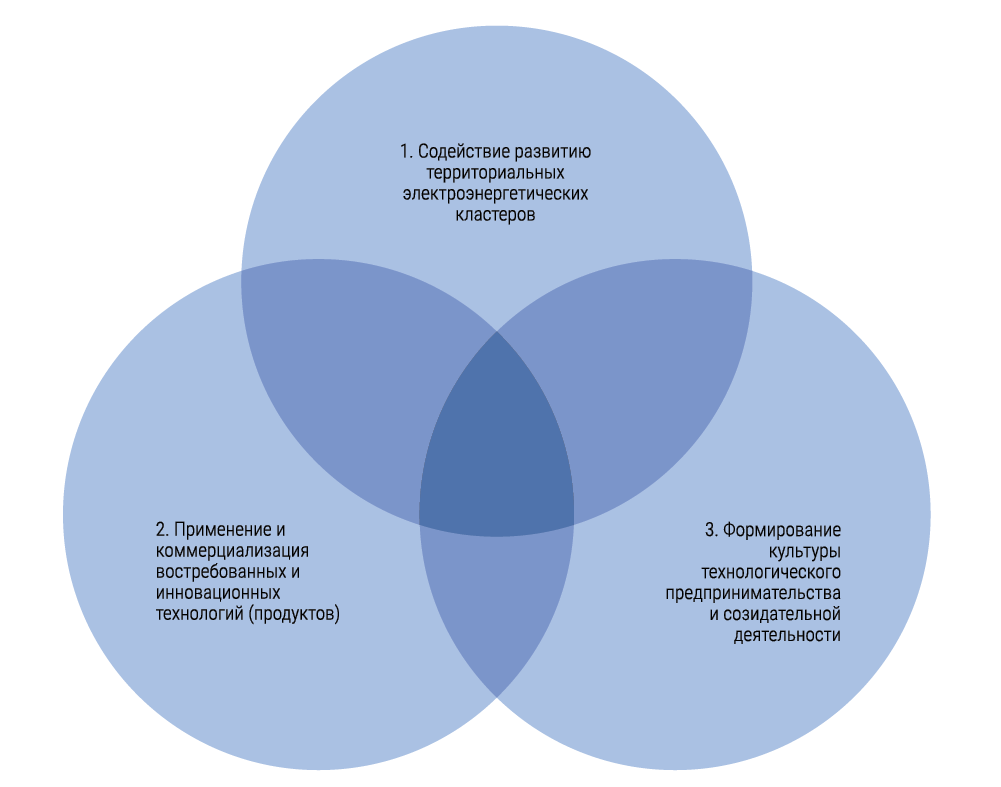

Первая технология

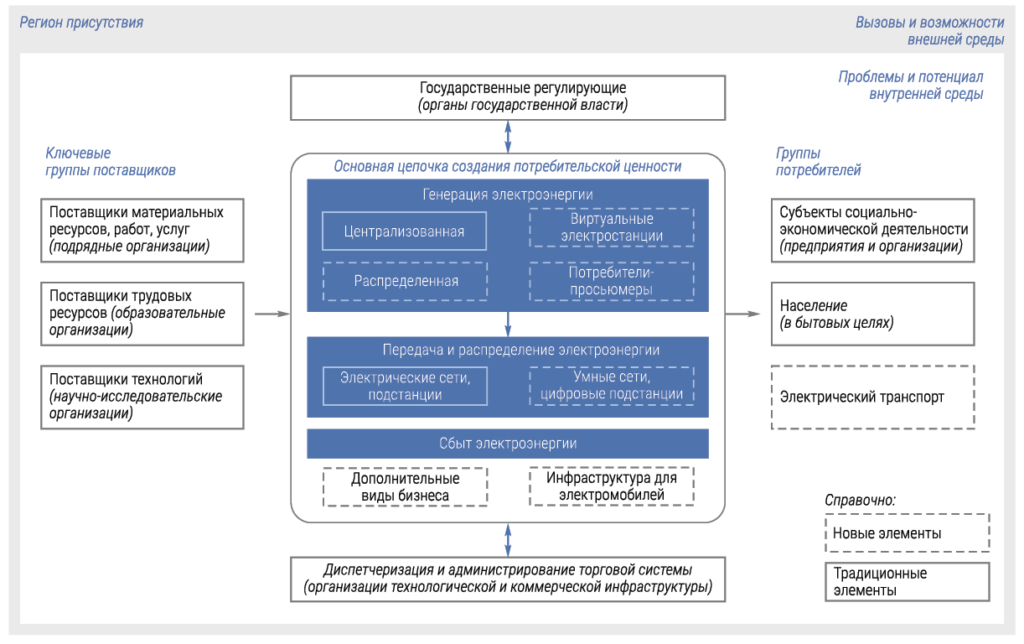

Содействие развитию территориальных электроэнергетических кластеров , которые в условиях индустрии 4.0, перспективного перехода в индустрию 5.0 и четвертого энергоперехода, с учетом ESG-трансформации приобретают формат инновационно-ориентированных экосистем с новыми элементами (рис. 3).

Источник: составлено автором

Представленная на рис. 3 обобщенная схема функционирования региональной электроэнергетической экосистемы сформирована с точки зрения системного подхода и учитывает как традиционные элементы (объекты централизованной генерации, технологическую и коммерческую инфраструктуры отрасли, потребителей электроэнергии), так и новые, востребованные и получающие стремительное развитие элементы:

объекты распределенной генерации, в том числе с использованием ВИЭ;

умные виртуальные электростанции, координирующие уровни потребления и выработки электроэнергии по результатам анализа информационных данных;

потребителей-просьюмеров, генерирующих электроэнергию и осуществляющих выдачу энергии в электрическую сеть;

объекты инфраструктуры для электромобилей.

Наблюдается тенденция диверсификации деятельности электроэнергетических организаций в формате развития дополнительных видов бизнеса, в том числе:

выход на смежные рынки коммунальных услуг;

продажа, установка и обслуживание электроэнергетической инфраструктуры, обучение и консалтинг в предметных областях имеющихся компетенций и пр. [5, 6, 7].

Таким образом, региональная электроэнергетическая экосистема представляет собой сосредоточенную в рамках территории региона совокупность социально-экономических элементов, осуществляющих инновационно-ориентированное взаимодействие на основании единых ценностей и согласованных целевых ориентиров работы для обеспечения устойчивого развития самой системы и территории присутствия в целом. Субъектами электроэнергетической экосистемы являются: поставщики материально-технических ресурсов и услуг, организации основного электроэнергетического производства (генерирующие, электросетевые и энергосбытовые), потребители, регулирующие, инфраструктурные, научно-образовательные, социальные и смежнотраслевые организации.

Развитие территориальных электроэнергетических экосистем как эволюционной формы кластеров [8], обеспечит воспроизводство всей цепочки продукции основного электроэнергетического производства и необходимых для этого материально-технических и иных видов ресурсов в рамках территории присутствия и государственных границ. Это способствует приобретению возможности качественного импортозамещения, что сейчас востребовано особенно остро в целях достижения научно-технологического суверенитета в электроэнергетике и появлению иных положительных синергетических эффектов, характерных для кластерных образований.

Устойчивое функционирование электроэнергетической экосистемы невозможно без обеспечения качественного взаимодействия входящих в нее субъектов. Поэтому в условиях деятельности организаций электроэнергетического комплекса как самостоятельных юридических лиц [9], необходимо обеспечить эффективное управление взаимодействием и интегрированным развитием субъектов электроэнергетической экосистемы, которое должно предусматривать координационно-распорядительные, методологические, аналитические и правовые механизмы регулирования.

Вторая технология

Суть данной технологии – разработка, применение и коммерциализация востребованных и инновационных технологий (продуктов) посредством интенсификации инвестиционно-инновационной деятельности субъектами электроэнергетической экосистемы. Предметами реализации данного направления являются:

новые технологии (продукты) из внешней среды (по результатам их изучения и адаптации);

разработанные и усовершенствованные средства производства (оборудование, машины, инструменты и пр.);

технологические знания (в виде секретов производства);

информационные технологии (в виде программных продуктов, корпоративных баз данных, разработок в области искусственного интеллекта);

фундаментальные ориентированные на практику знания (в виде обучающих и консалтинговых программ).

Данный аспект находится в сфере действующих стратегических приоритетов развития России и региональной политики:

Стратегия научно-технологического развития РФ до 2030 г. содержит целевые значения в области наращивания исследовательской и инновационной деятельности организаций;

Послание Раиса Республики Татарстан Государственному Совету на 2025 г. позиционирует задачу развития технологических инноваций субъектами региональной экономики.

Прежде всего, это касается критически важных и сквозных технологий и направлений развития, в том числе направления «Технологизация электроэнергетики, повышение энергоресурсоэффективности и энергосбережения» [10, 11].

В целях содействия разработке, применению и коммерциализации востребованных и инновационных технологий (продуктов) должно быть сформировано системное видение вызовов, проблем, возможностей и потенциала развития электроэнергетической экосистемы региона и осуществлена грамотная постановка приоритетных предметных проектов развития. Целесообразно использовать укрупненную дорожную карту устойчивого развития электроэнергетической экосистемы региона, которая включает следующие этапы:

Описание актуальной организационно‑управленческой структуры электроэнергетической экосистемы.

Формирование экспертной рабочей группы – субъекта управления реализацией стратегии – с включением представителей субъектов электроэнергетической экосистемы и органов государственной/региональной власти, в том числе определение механизмов взаимодействия и правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности.

Опрос экспертов субъектов электроэнергетической экосистемы региона в части имеющихся проблем в области устойчивого развития, востребованных материально-технических ресурсов, технологий и компетенций, способствующих достижению научно-технологического суверенитета. В данном случае необходима полная картина с привлечением к опросу всех субъектов электроэнергетической экосистемы в целях последующего проведения анализа и выбора целесообразных для воспроизводства материально-технических ресурсов и технологий.

Выбор целесообразных для воспроизводства материально-технических ресурсов и технологий посредством проведения экспертного опроса с ранжированием по критериям:

степени необходимости;

возможности (способности и сроков) воспроизводства;

эффективности с учетом ESG‑принципов устойчивого развития.

Формулировка набора согласованных предметных проектов развития электроэнергетической экосистемы с учетом ESG-трансформации посредством проведения экспертных стратегических сессий, в том числе:

– постановка темы, цели и предмета реализации проектов развития;

– выбор источников формирования материально-технических ресурсов и технологий и технологии их воссоздания;

– формирование укрупненных дорожных карт, отражающих способы и сроки реализации проектов развития;

– определение пилотных объектов для реализации проектов развития;

– назначение руководителей и необходимого состава участников проектов развития.

Разработка и утверждение проектной документации, в том числе:

– разработка тактических детализированных планов реализации проектов развития, планового экономического и качественного эффектов;

– поиск источников софинансирования реализации проектов развития,

– фиксация условий и порядка правовой защиты результатов реализации проектов развития в проектной документации.

Реализация проектов развития, дальнейшее тиражирование и/или коммерциализация технологий (продуктов) с использованием принципа «бережливый стартап» [11, 12]:

– мониторинг планов реализации проектов развития со стороны субъекта управления реализацией стратегии и их превентивная актуализация;

– получение целевого результата, его апробирование на пилотных объектах (адаптационных площадках) и модификация с целью улучшения (при необходимости);

– формализация (стандартизация посредством разработки документов) и правовая защита результатов проекта (закрепление прав на технологии посредством патентования, депонирования, введение условий в договорные обязательства);

– коммерциализация технологий (оперативный вывод на рынок базовой модификации, анализ и выявление потребностей рынка путем получения обратной связи от потребителей, оперативная повторная модификация (до продвинутых версий с дополнительными опциями), оперативный вывод на рынок продвинутой версии и т. д.).

Качественная инициация и реализация приоритетных предметных проектов научно-технологического развития электроэнергетической экосистемы региона обусловлена необходимостью углубления интеграции науки, образования и производства. Во-первых, ученые и ведущие эксперты должны быть вовлечены в реализацию проектов воспроизводства востребованных и инновационных технологий за счет введения механизмов стимулирования изобретательской и созидательной деятельностей. Во-вторых, существующие выявляемые практические проблемы и создаваемые в результате реализации проектов технологические практические знания должны дополнять фундаментальные образовательные программы учебных заведений и быть позиционированы молодым исследователям. Данный аспект позволит обеспечить подготовку качественных трудовых ресурсов для субъектов электроэнергетической экосистемы.

Источником финансирования (софинансирования) инициатив в области разработки приоритетных технологий и проектов развития могут выступать государственные и региональные фонды, которыми ежегодно выделяется существенное количество грантов. Они могут быть привлечены в целях решения приоритетных проблем и достижения устойчивого развития электроэнергетической экосистемы региона.

Третья технология

Третья технология осуществляет формирование культуры технологического предпринимательства и созидательной деятельности. Научно-технологический суверенитет региона определяется способностью региона воспроизводить или привлекать талантливых специалистов и умением встраивать таких людей в «тело» отраслевых корпораций.

Существенное значение для эффективной реализации проектов развития имеет воспитание трудовых ресурсов, которые будут способны заниматься созидательной деятельностью, и доведение их до желаемого результата. Формирование способностей работников электроэнергетической отрасли к постановке и решению проблем и перспективных направлений развития, изобретательской активности в области разработки и использования передовых производственных технологий может быть осуществлено на основании использования технологии «Бережливое производство» [13]. Этим обусловлена необходимость разработки и внедрения системы сквозной подготовки трудовых ресурсов в области технологий бережливого производства.

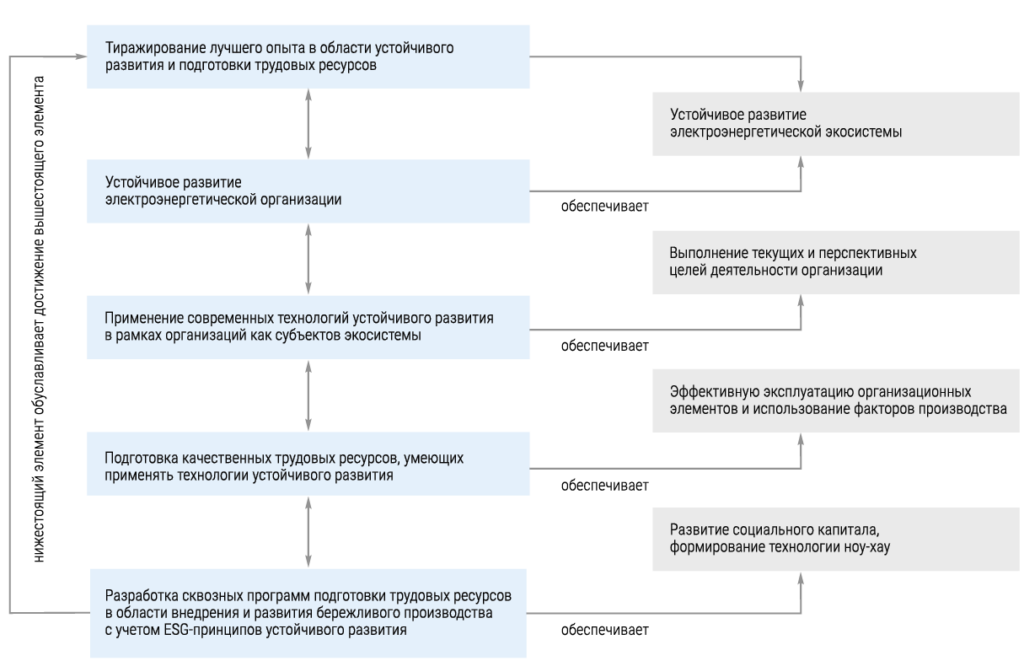

Применительно к электроэнергетическому комплексу разработка системы сквозной подготовки трудовых ресурсов (рис. 4) соответствует приоритетным направлениям региональной научно-технологической политики :

способствует воспитанию культуры энергоресурсоэффективности и энергосбережения, а также укреплению российской социокультурной идентичности;

создание условий для гармоничной и созидательной самореализации социально ответственного и патриотичного гражданина.

Источник: составлено автором

Систему сквозной подготовки трудовых ресурсов в области применения элементов бережливого производства для электроэнергетических организаций целесообразно разработать по 3 направлениям: внутрикорпоративное обучение, обучение субъектов электроэнергетической экосистемы, обучение будущего экономически активного населения (детей и подростков) для воспитания культуры применения элементов бережливого производства. При этом программы подготовки должны быть сформированы на основании идентичных приоритетам развития государства и субъектов отрасли ценностных целевых ориентиров.

В целом реализация вышеназванных комплементарных технологий концепции обуславливает возможность выхода на новые уровни устойчивого развития электроэнергетической экосистемы региона, и способствует постепенному достижению научно-технологического суверенитета посредством воссоздания необходимых технологий и фундаментальных практических знаний в рамках углубленной интеграции государства, образования, науки и производства, для всех участников сетевого взаимодействия.