Ирина ВОЛКОВА

Профессор, д. э. н.,

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ

e-mail: iovolkova@hse.ru

Егор БУРДА

Преподаватель, к. э. н.,

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ

e-mail: yburda@hse.ru

Елизавета ГАВРИКОВА

Преподаватель,

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ

e-mail: egavrikova@hse.ru

Взаимодействие экономических агентов в цепочке создания ценности в энергетическом секторе

Энергопереход к низкоуглеродной энергетике и создание интеллектуальных энергосистем началось в ведущих развитых странах в противоречивых условиях, поскольку энергокомпании изначально не поддерживали ни развитие ВИЭ, ни участие потребителей в энергосистемах, но не предлагали при этом решения проблем экологии и устойчивого развития без роста цен на энергию и рисков энергоснабжения. Однако постепенно позиции сближаются, происходит поиск компромиссных и приемлемых решений, что также продвигает трансформацию энергосистем, бизнес-моделей и стратегий участников и развивает механизмы взаимодействия и «правила игры» в целом.

Традиционная цепочка создания ценностей в энергетическом секторе состоит из однонаправленного пути «генерация – передача – распределение – сбыт» от энергоносителя (обычно топливного) к точке потребления. Энергетический и информационный потоки также имеют одно направление и все, кроме крупнейших участников, играют пассивную роль в этом процессе.

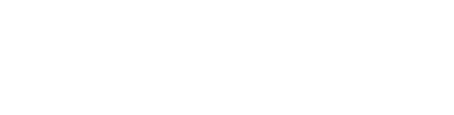

Внедрение различных интеллектуальных технологий добавляет сложности в эту систему: создаются многонаправленные потоки энергии и информации, а сама система создает благоприятные возможности для функционирования новых участников и бизнес-моделей (см. рис. 1).

Источник: адаптировано из [1]

Цепочка создания ценности расширяется и включает более разнообразный состав участников, которые ранее не были прямыми элементами этой цепочки. Потребители, которые ранее выступали в роли пассивных получателей электрической энергии становятся активными участниками энергетической системы, что требует их интеграции в сеть. И энергетический и информационный потоки (последний как таковой отсутствовал в рамках традиционной цепочки) становятся многонаправленными и создают благоприятные условия для экспоненциального роста различных бизнес-моделей, основанных на использовании подобных данных. Распределенные ресурсы (генерация, накопители, электромобили) начинают играть существенную роль как в базовом функционировании системы, так и в создании дополнительной ценности – а в перспективе могут разрушить ту ценность, которая в настоящее время все еще создается традиционными участниками цепочки [1].

Ценностная модель теперь представлена комбинацией из двух элементов [2]: той ценности, которую получает конечный потребитель (надежные поставки электрической энергии по оправданной цене) и обратной ценности (периодическая выручка) от подобных потребителей.

Потребители становятся более требовательными к поставщикам электрической энергии. Теперь, помимо выполнения базовых условий (надежность поставки и разумность тарифа), потребители хотят получать больше контроля над собственными расходами и влиянием на окружающую среду, а также получать информацию в отношении потребления электрической энергии [3]. Одновременно с повышением требований, потребители теперь могут предложить гораздо больше со своей стороны помимо базовой оплаты выбранной электрической энергии (см. рис. 2).

Источник: адаптировано из [1]

Некоторые из элементов «обратной ценности» носят операционный характер (управление спросом, гибкость профиля нагрузки, распределенная генерация и накопители – когда потребители их применяют) и позволяют повышать эффективность системы и использование активов. Прочие элементы (информация в отношении паттернов потребления, общая информация в отношении поведения потребителей, доступ к личным подключениям / сетям) являются основой для формирования новых потоков генерации выручки компаниями, способными использовать подобную информацию.

Изменения цепочки создания ценности приводят не только к формированию новых типов «обратной ценности», но меняют ее характер – с дискретного на непрерывный. По мере роста количества и частоты подобных двусторонних обменов увеличивается сложность энергетической системы и ценность, доступная ее участникам для извлечения.

Потоки и объем информации, создаваемые в рамках подобной системы сами по себе представляют ценность – по мере накопления определенного их объема.

Формирование экосистемы взаимосвязанных агентов

До настоящего момента у энергетического сектора не было стимулов для трансформации и формирования экосистемы взаимосвязанных экономических агентов – доставка продукта представляла собой исключительно физический процесс, энергетические и информационные потоки были однонаправленными, а типичный потребитель отличался низкой степенью вовлеченности в процесс взаимодействия с поставщиками.

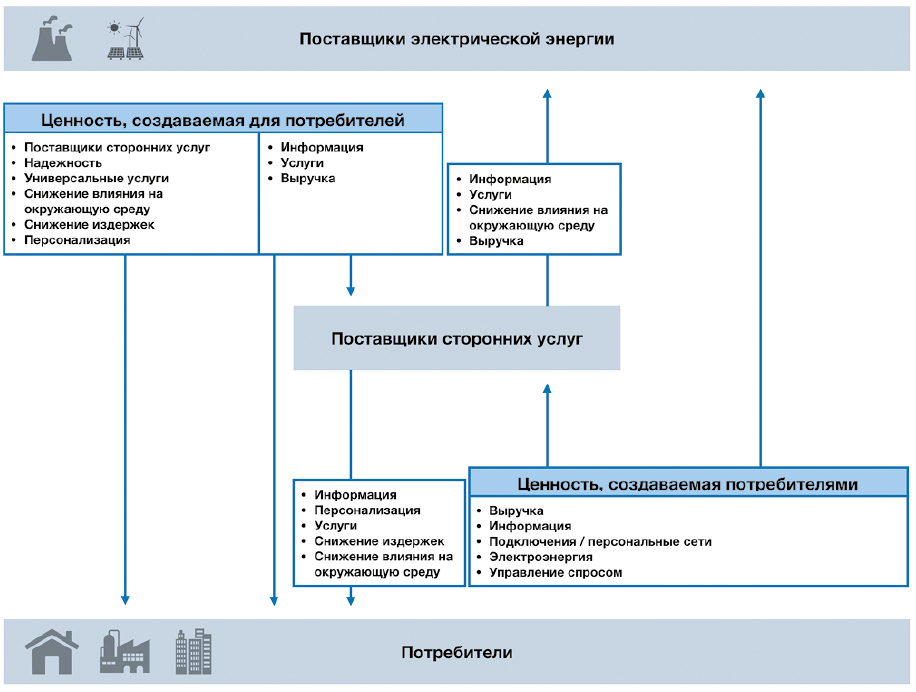

В данный момент ситуация меняется, что подтверждается приведенной выше информацией. Так, по оценкам IBM [1] в ближайшие годы можно ожидать масштабной перестройки энергетического сектора из традиционной цепочки в экосистему. Прогнозируется, что элементы станут более интегрированными, внимание сместится в сторону рассмотрения вопросов взаимодействия этих элементов (см. рис. 3).

Источник: составлено на основе [4]

Энергетическая система нового типа будет отличаться большей степенью интеллектуальности и взаимосвязью между элементами в режиме реального времени, а также большим упором на чистые и устойчивые технологии [5]. Традиционные участники помимо выполнения устоявшихся функций будут вынуждены предлагать потребителям дополнительную ценность:

владельцы сетевой инфраструктуры расширяют спектр своих практик и внедряют технологии, позволяющие активно и гибко задействовать свои активы (к примеру, перенаправлять потоки электрической энергии в случае возникновения пика или аварии на определенном участке);

традиционные генераторы помимо обеспечения базовой нагрузки теперь обращают внимание на различные способы снижения пиков и выравнивания общего профиля потребления своих клиентов с целью оптимизации издержек.

В то же время система нового типа включает в свой состав:

потребителей (которые теперь играют активную роль – «просьюмеры», имеющие техническую возможность не только управлять собственным потреблением, но и осуществлять выдачу собственных излишков электрической энергии в общую сеть);

новых игроков (ниже будут приведены примеры подобных групп агентов);

микро-сети (которые одновременно взаимодействуют с традиционными сетями и замещают их в тех случаях, когда ряд потребителей отключается от единой сети);

накопители (позволяющие сглаживать профили нагрузки за счет замещения выбора электроэнергии из сети на расходование ранее накопленной электрической энергии);

управление спросом (основной целью которого является снижение пиков потребления в дневные часы);

распределенные источники генерации (снижающие нагрузку на традиционные генерирующие установки).

В рамках экосистемы энергетического сектора традиционным игрокам необходимо рассматривать вопросы создания ценности не в парадигме отдельных элементов, а в парадигме их взаимодействия – как более глубокие знания о характере и механизмах трансформации системы могут создать добавленную стоимость для конечных потребителей. Новым участникам нужно учиться встраиваться в сложившиеся взаимодействия – только так можно избежать риска создания «островных активов» и нарушения этих взаимодействий [4].

Примеры и тенденции развития механизмов взаимодействия экономических агентов в интеллектуальных энергетических системах

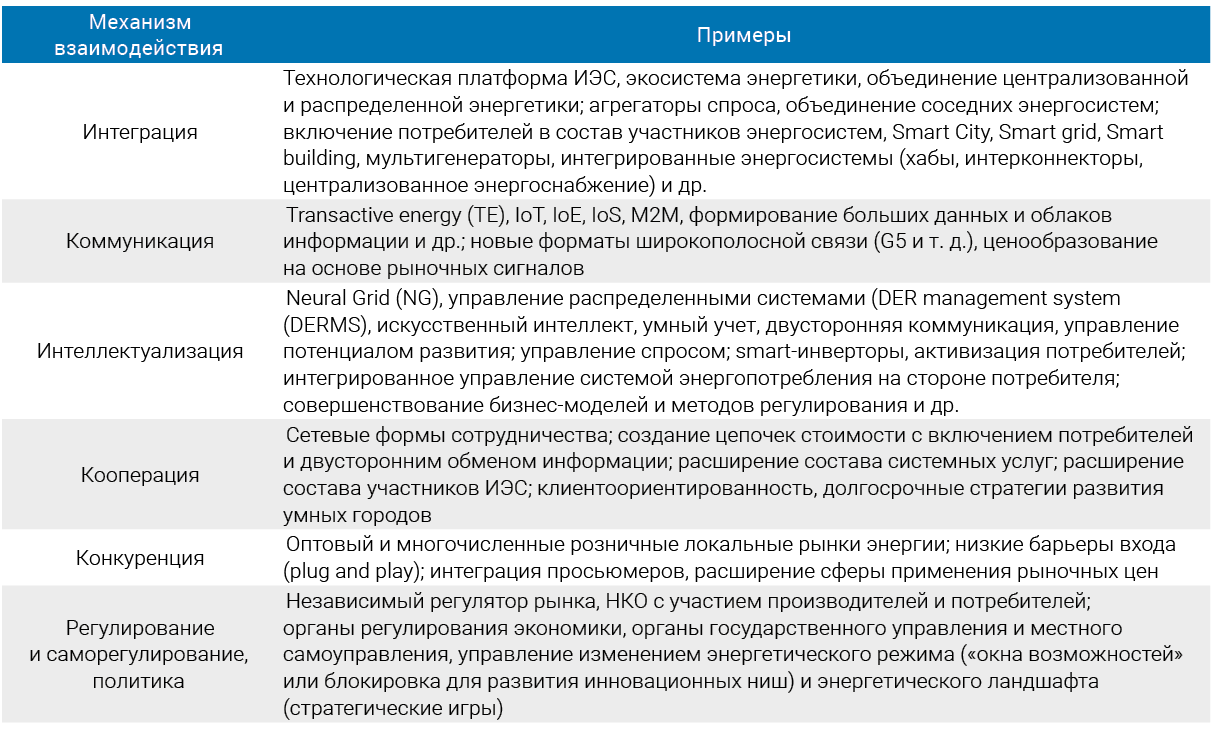

Механизмы взаимодействия экономических агентов в интеллектуальных энергосистемах базируются на принципах обмена, сотрудничества, кооперации, интеграции, конкуренции. Широкое распространение получают сетевые формы взаимодействия, которые дополняют и значительно меняют прежнюю вертикальную иерархическую структуру управления в электроэнергетике (см. таблицу 1).

Расширение состава участников энергосистемы сопровождается ростом центров принятия решений в разных сегментах и на разных уровнях, каждый из которых имеет разный вес, но при этом обладает значимостью для интеллектуальной системы.

В течение десяти лет ожидаются следующие изменения качественных характеристик потребителей электроэнергии [6]:

новая социализация (соцсети и мобильная связь, большие данные, интеллектуальный учет);

доступный выбор поставщиков услуг, новых сервисов и товаров (в том числе чистой энергии), платежных опций;

информированность и рост компетенций для управления своим энергоснабжением;

рост требований и условий для долгосрочного сотрудничества с поставщиками услуг энергоснабжения;

применение технологий, влияющих на энергетическую инфраструктуру (распределенная генерация, умные счетчики, интеллектуальные устройства и электромобили).

В этих условиях возникают разнообразные задачи в сфере коммуникаций и сотрудничества. Для реализации задач по кастомизации и клиентоориентированности энергокомпаниям и инновационным предприятиям необходимы новые каналы связи и подходы для построения долгосрочного взаимодействия, в том числе сетевые партнерства; социальные медиа; мобильные приложения; таргетированные (целевые) группы; массовые опросы [6]. Это требует значительных инвестиций от энергокомпаний, при этом затраты на такую трансформацию могут увеличить стоимость услуг для потребителей, что в большинстве стран рассматривается как проблема, поскольку это негативно отражается на конкурентоспособности, экономике и качестве жизни.

При этом необходим глубокий уровень проникновения телекоммуникационных и интернет-технологий, то есть уровень цифровизации экономики и развитие экосистем высокотехнологичных компаний в секторе связи должно находиться уже на зрелых уровнях развития.

Интеллектуальные технологии выводят на новый уровень стратегическое и оперативное управление в интеллектуальной энергосистеме [7] (см. рис. 4).

Источник: адаптировано из [7, 8]

Другой важной особенностью является то, что экономические агенты могут выступать во взаимодействии с интеллектуальными энергосистемами или отдельными экономическими агентами в разных ипостасях, меняя их в зависимости от ситуации, своих предпочтений и возможностей (производить или потреблять энергию, мощность, информационные продукты, торговать, оказывать системные или рыночные услуги и т. п.). Таким образом, усложняется характеристика экономических агентов в энергосистеме, их стратегии становятся динамичными и адаптивными, при этом увеличивается количество взаимосвязей с другими агентами, а сетевые формы сотрудничества получают распространение дополнительно к иерархическим. Иначе говоря, экономические агенты получают возможность более легко входить в интеллектуальные энергосистемы, обучаться и развиваться, гибко менять свою стратегию и роль в энергосистеме.

В интеллектуальной системе меняется сама коммуникационная среда и формируется экосистема участников, взаимодействие с коммуникативной средой киберфизического мира (интернет вещей (Internet of things, IoT), Internet of service (IoS), машинное взаимодействие (M2M).

Взаимодействие в электроэнергетической интеллектуальной системе значительно усложняется, формируются потоки больших данных, значительно больше управляющих процессов приближены к реальному времени, система управления становится более децентрализованной. В этих условиях инновационная деятельность происходит более динамично, разнонаправленно и насыщенно. В новых условиях необходимо решать проблемы безопасности, неприкосновенности частной жизни (приватность) и идентичности активов [9]. Это поднимает вопросы кибербезопасности, а также выдвигает новые задачи в области регулирования и развития права.

Механизмы взаимодействия в интеллектуальной энергосистеме развиваются как в условиях рыночной среды, так и нерыночной. Примечательно, что соотношение этих сред может быть разным, и это в значительной степени определено общим характером и способностью к адаптивности и креативности институциональной среды страны.

Механизмы организации и координации взаимодействия экономических агентов интеллектуальных энергетических систем

В условиях интеллектуальной энергетики требования к координации между экономическими агентами меняются в силу новых технических и технологических возможностей, активных и адаптивных стратегий участников, мультиагентного управления, динамического контроля, развития рыночных отношений при общем усложнении структуры и состава энергосистемы и ее открытого характера.

Координация для экономического агента происходит в разных направлениях и на разных уровнях: с другим экономическим агентом или их сетью, с сегментом энергосистемы, каким-либо рынком на базе интеллектуальной системы, регулятором, внешней средой. В разных областях интеллектуальной энергосистемы она может базироваться на принципах кооперации и индивидуализации, централизации и децентрализации, их гибридного сочетания, зависимости и независимости, быть в сфере регулирования или саморегулирования, быть статичной или динамичной, случайной, краткосрочной или долгосрочной. Сложная среда вызывает необходимость разработки гибких стратегий у экономических агентов и формирует условия для сложных динамических игр между ними.

В зависимости от качеств институциональной системы страны, определение областей, где действуют разные условия координации, могут отличаться. Определяющую роль для развития механизмов координации играют:

конфигурация энергосистемы;

правила игры в ней для участников;

уровень технического развития;

условия деловой среды;

уровень доверия и готовность к взаимодействию и сотрудничеству экономических агентов в экономике.

В зависимости от того, есть ли у участников системы внутренняя мотивация и созданы ли экономике стимулирующие механизмы, совместные действия экономических агентов могут получить распространение.

В целом развитие механизмов координации в условиях интеллектуальных энергосистем будет осуществляться преимущественно на базе рыночных цен и отношений, высокого уровня автоматизации, применения технологий искусственного интеллекта и машинного взаимодействия, интернета энергии, самообучаемости и адаптивности многоуровневой системы мультиагентного управления, при применении различных форм сетевого сотрудничества и бизнес-моделей.

На базе механизмов координации развиваются инструменты по гибкому управлению ресурсами и спросом потребителей (demand response, demand-side management), предотвращения и снижения масштабов аварий, обеспечения безопасности и кибербезопасности, развития и распространения лучших практик, внедрения многих технологий 3D и т. д.

Непрерывный характер обмена информацией выводит на новый уровень возможности для адаптации как экономических агентов, так и интеллектуальной системы в целом, формирует для них новые правила игры, что стимулирует развитие новых бизнес-моделей и стратегий.

Особое значение приобретают экономические агенты, которые выполняют роль операторов процессов в энергосистеме, причем в интеллектуальной системе они действуют на всех уровнях и во всех секторах (активный конечный потребитель, агрегатор, генератор, диспетчер и т. д.).

Все это, что повышает устойчивость функционирования системы и уровень интеллектуализации управления в ней, но в условиях мультиагентного управления, динамичного характера многих процессов одновременно усложняются задачи развития, особенно долгосрочных решений в секторе централизованной генерации и сетевом комплексе.

Инклюзивность интеллектуальных энергосистем, сложность ее структуры и разные варианты взаимодействия (конкуренция, интеграция, сотрудничество, кооперация, мониторинг, исследование, консалтинг и т. д.) формируют широкий диапазон требований для развития механизмов координации, но одновременно выдвигают задачи в области развития и гармонизации технических и теоретических стандартов, законодательной и нормативной базы, средств управления, измерения и наблюдения, взаимной адаптивности развития энергетики и экономики с учетом условий внешней среды.

По опыту теории реформ требуется особая среда, где своевременно происходит согласование интересов экономических агентов на перспективу, определяются пути развития, где все участники получают выигрыш. В частности, в сложных случаях, к каким относится создание интеллектуальных систем, целесообразным может оказаться создание промежуточных решений, которые приемлемы для всех стейкхолдеров, чтобы сохранить их доверие и поддержку проводимым изменениям.

Координация между экономическими агентами имеет эффекты для их деятельности по следующим направлениям (см. таблицу 2).

Для развития интеллектуальных энергосистем и инновационных направлений энергетики во многих развитых странах были созданы стимулы, имеющие нерыночный характер (фиксированные цены (тарифы) для «зеленой» генерации, льготные условия для подключения домохозяйств-просьюмеров, бесплатная или льготная для потребителей установка интеллектуальных счетчиков, широкая пропаганда энергоперехода (с акцентами на риски энергобезопасности, не всегда достоверными) и т. д.), однако по мере быстрого роста этих сегментов, наблюдается и быстрое эволюционирование механизмов поддержки, которые меняются в сторону более рыночных. То есть общий тренд на развитие рыночной среды и рыночных механизмов для интеллектуальной системы сохраняется.

Энергетика и экономика при этом продолжают быть открытыми для конкуренции различных решений по развитию таких систем. Это часто связано с тем, что многие важные регуляторные решения для развития интеллектуальной энергетики принимаются на уровне городов или регионов, а не только на национальном уровне. Ярким примером является энергетика США, где в настоящее время действуют несколько региональных моделей рынков электроэнергии, на базе которых возникают различные варианты модернизации бизнес-моделей и стратегий энергокомпаний, потребителей, регуляторов и других участников.

Заключение

В статье показана эволюция взаимодействия экономических агентов в цепочке создания ценности в энергетическом секторе, а также описаны примеры и тенденции развития механизмов взаимодействия экономических агентов в интеллектуальных энергосистемах. Рассмотрены различные механизмы организации и координации взаимодействия экономических агентов в интеллектуальных системах с учетом технологических и институциональных изменений, возникающих при трансформации электроэнергетики, в том числе активном участии потребителей.

В развивающихся странах в целом меньше усилий по активизации потребителей в энергосистемах, механизмы поддержки развития инновационных секторов и энергосистем часто заимствуются из зарубежного опыта, ориентированы на энергокомпании (отечественные или зарубежные), остаются нерыночными и неизменными долгое время. При этом участники применяют много решений на основе импорта капитала, технологий, оборудования, перекладывая риски на потребителей. Развитие новых условий деловой среды и рыночных механизмов для интеллектуальных энергосистем идет медленнее в таких условиях, эффективность системы потенциально ниже, чем в описанном выше случае для развитых стран.

Однако в ряде случаев развивающиеся страны становятся площадками для зарубежных энергокомпаний, которые реализуют экспериментальные проекты по развитию инновационных проектов ВИЭ и альтернативной энергетики, интеллектуальных микроэнергетических систем. Это способствует не только внедрению передовых технологических решений, но и культурному обмену, повышению качества решений по развитию энергосистем.

По всей видимости, можно ожидать, что в крупных странах будет более развита диверсификация механизмов взаимодействия экономических агентов в интеллектуальных энергосистемах, поскольку там более разнообразны социально-экономические, географические и климатические условия.