Гюльнар ХАЛОВА

Главный научный сотрудник

Центра центральноазиатских

исследований, д. э. н., ИКСА РАН

Е-mail: khalova@iccaras.ru

Магомед АРСЛАНОВ

Аспирант Центра центральноазиатских

исследований, ИКСА РАН

Е-mail: Arslanov_7777@mail.ru

Введение

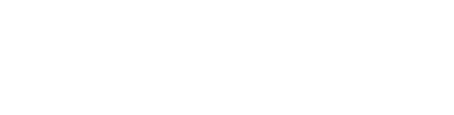

Ряд государств Центральной Азии обладают уникальным ресурсным потенциалом, который делает их естественными кандидатами на лидерство в развитии атомной энергетики. В советский период Казахстан и Киргизия были поставщиками урана на предприятия атомной отрасли Советского Союза. И сегодня Казахстан, занимающий 2 место в мире по запасам урана (рис. 1), производит около 45% его общемирового объема [6].

Источник: составлено авторами

Казахстан, не имеющий собственных АЭС, добыл около 22 тыс. т урана, экспортировав около 20 тыс. т, преимущественно в Китай (45%) и ЕС (30%)

Запасы и производство

Казахстан, обеспечивая 45% мировой добычи урана (21,82 т в 2023 г.), является ключевым игроком в производстве топливных таблеток [1]. На Ульбинском металлургическом заводе выпускаются таблетки с обогащением 4,5% U‑235, энергетический эквивалент которых сопоставим с 700 кг угля.

Отметим, что глобальный спрос на уран продолжает расти, особенно в Китае (+18% с 2020 г.) и Индии (+12%), которые активно строят новые АЭС. Восточная Европа также планирует ввод 10 реакторов к 2030 г. Эксперты прогнозируют возможный дефицит урана к 2035 г. из-за истощения месторождений в Канаде и Намибии. На этом фоне роль Казахстана в экспорте урана может существенно возрасти.

По данным за 2023 г., Казахстан, не имеющий собственных атомных станций, добыл около 22 тыс. т урана, экспортировав около 20 тыс. т, преимущественно в Китай (45%) и ЕС (30%). Канада и Намибия также остаются крупными экспортерами, ориентируясь на рынки США, ЕС и Китая. В 2023 г. Казахстан произвел более 190 т урановых таблеток на Ульбинском заводе, тогда как Россия – около 600 т на Новосибирском заводе химконцентратов.

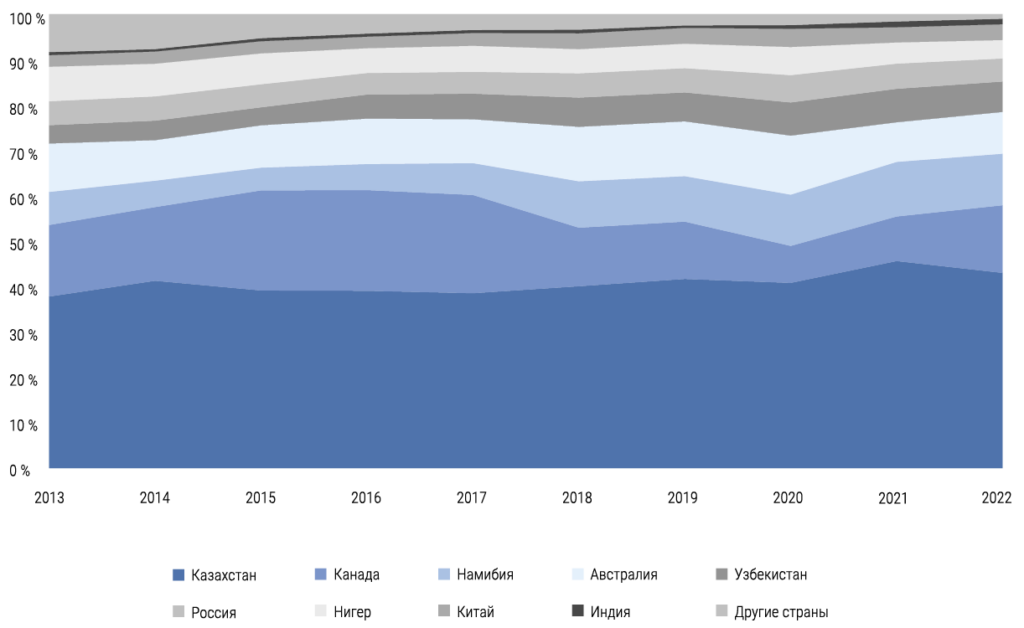

Узбекистан также имеет существенные запасы урана (131,2 т, [7]) (рис. 2), что позволяет стране использовать собственные ресурсы для развития атомной энергетики.

Источник: составлено авторами

Перспективы развития атомной энергетики

Локальное использование урана позволит Казахстану и Узбекистану существенно снизить затраты на топливо, делая атомную энергетику более конкурентоспособной по сравнению с другими источниками энергии. Строительство АЭС на местном уране позволит сократить стоимость электроэнергии для локальных потребителей на 30–40%, что особенно важно в условиях растущей конкуренции между различными видами энергоресурсов, включая возобновляемые источники энергии (ВИЭ ) и газ.

Тем не менее, обладание ресурсами само по себе не гарантирует успеха. Ни Казахстан, ни Узбекистан не располагают собственными технологиями для строительства и эксплуатации атомных станций, что требует привлечения международных партнеров. Одним из таких партнеров является российская государственная корпорация «Росатом», которая уже активно сотрудничает с Казахстаном в проекте строительства первой АЭС в Улькене.

Сегодня в развитии энергетики как Казахстана, так и Узбекистана существуют ряд вызовов и возможностей. Среди них 1 место занимает растущий спрос на электроэнергию, обусловленный экономическим подъемом и урбанизацией, превышающими текущие возможности энергосистем. Например, в Казахстане прогнозируется ежегодный рост потребления электроэнергии на 3–4%, что требует значительного расширения генерирующих мощностей. Узбекистан также страдает от дефицита электроэнергии, особенно зимой.

Оба государства планируют решать проблему нехватки электроэнергии за счет ВИЭ, но, несмотря на значительный потенциал солнечной и ветровой энергетик в Узбекистане, их доля в энергобалансе остается низкой из-за высоких затрат на хранение энергии и неразвитости инфраструктуры. Аналогичная ситуация наблюдается и в Казахстане. Нестабильность возобновляемых источников энергии (ВИЭ), связанная с зависимостью от погодных условий, создает риски для промышленности.

Использование ископаемых видов топлива приводит к значительным выбросам углекислого газа и ухудшению экологической обстановки. Угольные электростанции в Казахстане производят более 70% всей электроэнергии, что делает страну одним из крупнейших источников выбросов CO2 в регионе. Узбекистан активно использует природный газ в производстве электроэнергии, но его запасы ограничены.

Очевидно, что указанные вызовы необходимо решать за счет развития атомной энергетики. Современные атомные станции создают условия для равномерного стабильного энергоснабжения в круглосуточном режиме. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ ) атомных станций – более 90%, что значительно выше, чем у ВИЭ, а это особенно важно для промышленного развития региона.

Атомные электростанции не выделяют углекислый газ, что делает их важными элементами стратегии перехода к низкоуглеродной экономике. Одна АЭС мощностью 1 ГВт способна предотвратить выбросы 5–6 млн т CO2 в год по сравнению с угольной электростанцией. С другой стороны, в странах Центральной Азии строительство крупных АЭС требует значительных инвестиций (6–9 млрд долл. США за один энергоблок).

Кроме того, в Центральной Азии 80% водных ресурсов используются для нужд сельского хозяйства. Недостаток водных ресурсов ограничивает возможности строительства крупных электростанций, требующих больших объемов воды для охлаждения реакторов, – это затрудняет строительство крупных АЭС.

Проблемой для строительства АЭС является высокая сейсмическая активность в Центральной Азии, что требует применения современных технологий безопасности. Такие технологии существуют – это реакторы ВВЭР‑1200, разработанные «Росатомом». Данные реакторы оснащены системами пассивной безопасности, предотвращающими аварии даже при полном отказе основных систем управления [1].

По нашему мнению, для региона предпочтительнее малые модульные реакторы (ММР ), которые обходятся дешевле (1–2 млрд долл. США). Это делает их идеальными для регионов с ограниченными ресурсами. Более того, ММР можно транспортировать по железной дороге, что особенно важно для удаленных районов с ограниченной доступностью.

Преимущества ММР

Компактность и гибкость. Благодаря уменьшенным размерам, ММР могут быть установлены в регионах, где строительство крупных АЭС экономически или технически нецелесообразно, например, в удаленных или труднодоступных районах. В частности, в Казахстане ММР могут быть использованы для энергоснабжения отдаленных регионов, таких как Мангистауская область. Модульность конструкции позволяет постепенно наращивать мощность энергоблока, добавляя новые модули по мере необходимости.

Повышенная безопасность. Современные проекты ММР, такие как NuScale и РИТМ‑200, используют пассивные системы безопасности, которые не требуют активного вмешательства оператора или внешних источников энергии для предотвращения аварий. Это делает их более устойчивыми к внешним воздействиям, включая природные катастрофы и террористические угрозы.

Экологичность. ММР производят 5–12 г CO2‑экв. на кВт·ч в течение жизненного цикла, что значительно меньше, чем у угольных (820–1050 г CO2‑экв.) и газовых (490–650 г CO2‑экв.) электростанций. Для сравнения, традиционные АЭС имеют схожие показатели – 10–15 г CO2‑экв. на кВт·ч.

Меньшая потребность в воде. ММР требуют в 10 раз меньше воды для охлаждения по сравнению с традиционными АЭС, что критично в условиях водного дефицита.

По данным МАГАТЭ (2022 г.), капитальные затраты на строительство ММР варьируются от 3 до 6 тыс. долл. США за кВт установленной мощности, что на 20–30% ниже, чем у традиционных АЭС (где затраты составляют 5–8 тыс. долл. США за кВт). Например, проект NuScale в США оценивается в 3,6 млрд долл. США для станции мощностью 720 МВт, что соответствует 5 тыс. долл. США за кВт. Российский проект РИТМ‑200 оценивается в 4–5 тыс. долл. США за кВт, а китайский проект HTR-PM (высокотемпературный газоохлаждаемый реактор) имеет затраты около 6 тыс. долл. США за кВт.

Стоимость электроэнергии от ММР оценивается в 60–80 долл. США за МВт·ч, что сопоставимо с газовой генерацией (50–70 долл. США за МВт·ч) и ниже, чем у угольных станций (70–100 долл. США за МВт·ч). В то же время, стоимость энергии от солнечных и ветровых электростанций (ВИЭ) продолжает снижаться и составляет 30–50 долл. США за МВт·ч (в зависимости от региона). Однако ММР имеют преимущество в стабильности выработки, они могут использоваться как дополнение к ВИЭ .

По данным МАГАТЭ (2022 г.) и исследований компании NuScale Power, удельные капитальные затраты на строительство ММР могут быть на 20–30% ниже, чем у традиционных АЭС, благодаря стандартизации производства и сокращению сроков строительства.

ММР идеально вписываются в современные тренды энергетики, такие как децентрализация, цифровизация и переход к низкоуглеродной экономике. Их способность работать в паре с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные и ветровые электростанции, делает их важным элементом гибридных энергосистем. Кроме того, ММР могут использоваться для производства тепла, опреснения воды и других промышленных нужд, что расширяет их применение за пределами электроэнергетики. Малые модульные реакторы (ММР) предлагают уникальные возможности для укрепления глобальной энергетической безопасности благодаря своей гибкости, надежности и способности адаптироваться к различным условиям.

Ярким примером является российская плавучая АЭС «Академик Ломоносов» (70 МВт), которая уже продемонстрировала успешное применение ММР в условиях ограниченной инфраструктуры.

Россия обладает передовыми технологиями строительства и эксплуатации малых модульных реакторов (ММР). Исходя из этого, стратегическое партнерство с Россией через «Росатом» может сыграть важную роль в развитии атомной энергетики в государствах Центральной Азии.

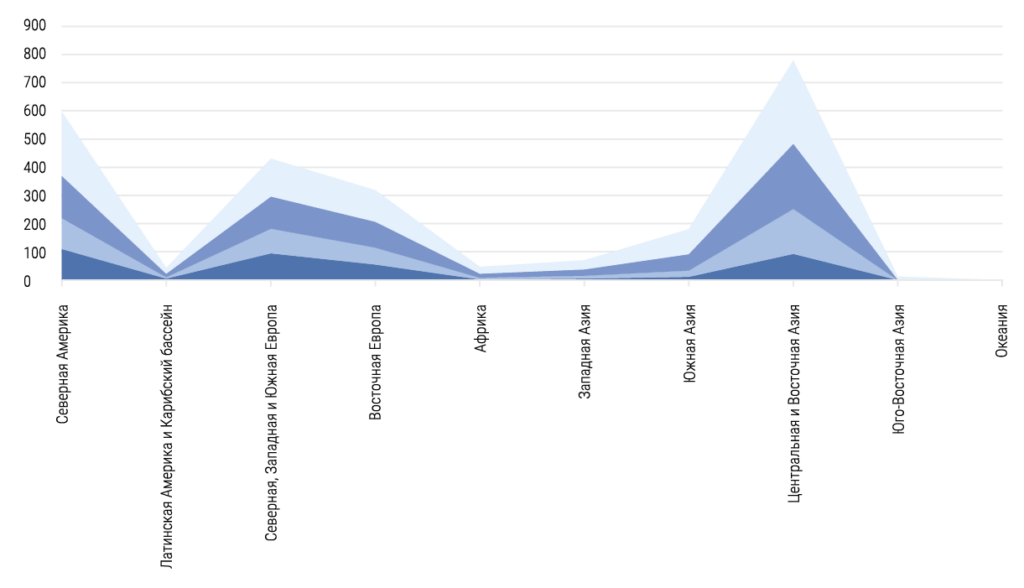

Прогноз МАГАТЭ по развитию атомной энергетики на период до 2050 г. демонстрирует значительные различия между регионами мира. Прогноз содержит как положительные, так и отрицательные сценарии. В Северной Америке, несмотря на возможное снижение производства электроэнергии по негативному сценарию, оптимистичный прогноз предполагает существенный рост, что подчеркивает потенциал атомной энергетики в качестве ключевого источника низкоуглеродной энергии. В Европе, особенно в Восточной, также ожидается рост, хотя и более умеренный, что связано как с технологическими инновациями, так и с политическими решениями. В то же время Африка и Латинская Америка, хотя и начнут развивать атомную энергетику, останутся относительно небольшими игроками в глобальном масштабе.

Специалисты МАГАТЭ ожидают, что именно государства Центральной и Восточной Азии обеспечат ключевой рост показателя производства электроэнергии из атомной энергии (рис. 4).

Источник: составлено

авторами

Оптимистичный сценарий для этого региона предполагает почти трёхкратное увеличение производства электроэнергии к 2050 г., что отражает растущий спрос на энергию и стремление к энергетической безопасности. Оптимистичный сценарий открывает возможности для значительного роста, но требует скоординированных усилий на международном уровне для преодоления существующих барьеров. По расчетам специалистов, строительство одной АЭС мощностью 1,2 ГВт может добавить 0,5–1% к ВВП страны за счет создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений.

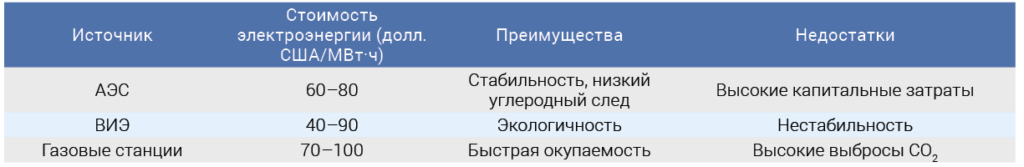

После анализа технологических аспектов, экологических преимуществ и прогнозов развития атомной энергетики, важно рассмотреть её экономическую конкурентоспособность по сравнению с другими источниками энергии в Центральной Азии. Для этого проведем сравнительный анализ стоимости электроэнергии, производимой атомными электростанциями (АЭС), возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) и газовыми станциями. Этот анализ позволит оценить экономические преимущества и недостатки каждого источника энергии, а также их применимость в условиях Центральной Азии.

Источник: составлено авторами

Анализ данных показывает, что атомная энергетика занимает промежуточное положение по стоимости электроэнергии между ВИЭ и газовыми станциями. Однако её ключевое преимущество заключается в стабильности производства энергии, что особенно важно для промышленного развития региона. Таким образом, атомная энергетика представляет собой оптимальный баланс между стоимостью, стабильностью и экологической устойчивостью. Особенно это важно для стран Центральной Азии, где наблюдаются дефицит базовых мощностей и растущий спрос на энергию. Мы считаем, что в республиках Центральной Азии развитие АЭС становится стратегически важным шагом.

Выводы

Отметим, что разработка атомной энергетики в Центральной Азии представляет собой стратегическую возможность для экономического роста и обеспечения энергетической безопасности. Регион обладает значительными запасами урана, что делает его ключевым игроком на мировом рынке ядерного топлива. Тем не менее, для реализации этого потенциала требуется тесное сотрудничество с Россией, включая внедрение современных технологий и развитие малых АЭС. Думается, для реализации своего потенциала, например, Казахстану, целесообразно развивать полный топливный цикл. Запуск собственных АЭС по проекту с «Росатомом» (ВВЭР‑1200) поможет увеличить ВВП Республики Казахстан. Особые перспективы открывает строительство в стране атомных станций на малых модульных реакторах (ММР) мощностью 50–100 МВт для энергоснабжения удаленных регионов. Одновременно Казахстан имеет возможность развивать обогатительные мощности, используя зарубежный опыт китайской CNNC, которая за 5 лет создала экспериментальный полный топливный цикл [1].

Странам региона целесообразно не только торговать сырьем, но и заняться его переработкой и поставлять на мировые рынки продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Казахстан, обладая 15% мировых запасов урана, имеет все возможности для перехода от сырьевой модели к технологической. Инвестиции в ММР и обогащение позволят не только обеспечивать энергией отдаленные регионы, но и занять нишу поставщика высокотехнологичного топлива для Азиатско-Тихоокеанского региона. В условиях грядущего дефицита урана после 2030 г. это станет стратегическим преимуществом страны.

Отметим также, что обедненный уран (U‑238) играет критически важную роль в медицине благодаря своей исключительной плотности (19,1 г/см³). В радиационной защите он используется в свинцовых эквивалентах для стен рентген-кабинетов и онкологических центров, обеспечивая безопасность персонала и пациентов. В лучевой терапии урановые коллиматоры в линейных ускорителях позволяют точно направлять излучение на опухоли, снижая повреждение здоровых тканей на 20–30% по сравнению с традиционными материалами. Изотопы урана также применяются в производстве радиоактивных маркеров для диагностики метастазов. Узбекистан и Казахстан смогут использовать этот ресурс для развития медицинского туризма, но для этого необходимо осуществить подготовку специалистов. Здесь большую роль может сыграть «Росатом», который может не только помочь с подготовкой кадров, но и обеспечить поставку собственного оборудования.