Холкин Дмитрий

Генеральный директор АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет»

E-mail: dvh@internetofenergy.ru

Статья публикована в журнале «Информационные ресурсы России»

Вступление

В 2023 г. произошла революция ChatGPT, ознаменовавшая когнитивный «фазовый переход» к генеративному искусственному интеллекту [1]. Так, по крайней мере, считают некоторые аналитики. Они ссылаются на демонстрируемые достижения GPT-приложений, на громкие заявления ученых, предпринимателей и представителей национальных правительств. Некоторые из этих заявлений носят экзистенциальный характер, пророчат угрозы для существования человечества. Можно ли доверять таким суждениям и заявлениям? Не являются ли они проявлением низкой критичности мышления говорящих, или, наоборот, предполагают рефлексивно-коммуникативные манипуляции, преследующие проведение своих интересов?

Вероятно, можно и нужно признать, что в настоящее время происходит масштабная трансформация цивилизации. Действительно, «генеративный искусственный интеллект представляет собой философскую и практическую задачу масштабов, невиданных со времен Просвещения» [2]. И можно согласиться с мнением исполнительного директора Google Сундара Пичаи, что технологии искусственного интеллекта на данный момент – явление более глубокое, чем когда-то такими были овладение электричеством и огнем [3]. Однако это все уже было обсуждено несколько лет назад, когда в глобальной повестке появился концепт о четвертой промышленной революции. Произошло что-то неожиданное или мы сейчас просто наблюдаем первые и наиболее яркие плоды нового технико-экономического уклада?

Примечательна реакция ученых и мыслителей, которые занимались многие годы проблематикой искусственного интеллекта. Их мнения часто различные, если не сказать полярные. Например, физик и информатик Дуглас Хофштдатер верит в скорый «приход» AGI (сильного искусственного интеллекта) и очень обеспокоен этим, так как человечество не готово к таким радикальным изменениям. Когда он в конце прошлого века писал книгу про искусственный интеллект, то думал, что сопоставимый с человеческим машинный интеллект лишь появится через 500 лет [4]. А лингвист и философ Ноам Хомский, напротив, пессимистично оценивает последние достижения в сфере AI. Он говорит, что машинное обучение, в котором сейчас произошел прорыв, это только «высокотехнологичный плагиат, не имеющий ничего общего с разумом», и что надо вернуться к исходной научной программе изучения человеческого интеллекта [5].

Однако следует не столько дискутировать о сроках появления AGI, сколько, базируясь на имеющихся технологических артефактах и прикладных разработках, строить конструктивные представления о месте новых технологий, их влиянии на общество и людей, идентифицировать вероятные проблемы и открывающиеся возможности. Например, философ и когнитивист Дэниел Деннет, откладывая в сторону размышления о философском статусе складывающегося «интеллекта» машин, обсуждает проблему, к которой, кажется, общество не было готово: «Самая острая проблема не в том, что они собираются отобрать у нас рабочие места, не в том, что они собираются изменить методы ведения войны, а в том, что они собираются разрушить человеческое доверие. Они собираются переместить нас в мир, где невозможно отличить правду от лжи». В то же время, вспоминая слова советского математика, системщика и главного конструктора Спартака Никанорова «что не полезно, то не опасно, и, наоборот, что не опасно, то не полезно», мы можем обнаружить полезность от появления AI, такую же весомую и масштабную, как опасность. Чтобы эту полезность открыть, нам потребуется занять инженерную позицию, подразумевающую практический синтез новых научных знаний, направленный на проектирование будущего человечества.

На пороге открытия гибридного интеллекта

Человеческий мозг — это природный компьютер, интегрированный в сферу культуры. Так можно коротко сформулировать подход, который развивал в теории сознания упомянутый ранее Дэниел Деннет [7]. В этой констатации нет желания умалить сложность интеллектуальной, эмоциональной и духовной организации человека. Она приводится только лишь для того, чтобы нащупать инженерный путь в пока еще диких джунглях представлений об интеллекте. Как последовательный физикалист, Д. Деннет утверждает, что у человека нет особого мыслительного органа, которого нет у животных. Мозг человека и животных предназначен естественным отбором в процессе биологической эволюции на роль надежного «оборудования», способного стабильно развиваться и извлекать семантическую информацию, необходимую для управления своим поведением. В основе его работы находятся алгоритмы байесовской статистики, предписывающие предположительно правильные суждения о вероятностях наступающих событий. Мы имеем дело, если можно так сказать, с производителями прогнозов, обладающими выдающимися способностями. Эти байесовские предсказатели не имеют в себе ничего волшебного: они работают, как обыкновенные компьютеры, только природного происхождения.

Отличие поведения людей от поведения животных, которое мы и обозначаем понятием “разумное”, состоит в понимании причин процессов, которые они отслеживают. Это понимание позволяет осознанно использовать причины в качестве инструментов и целей нашего разумного поведения. Только у человека можно обнаружить свободную волю к познанию и использованию мыслительных техник, систематическое изучение разных возможностей решения тех или иных проблем, попытки контроля мыслительных процессов высшего порядка. Это нам позволяет конструировать и применять новые знания, новые способы и методы, служащие причинами наших действий. То есть мы способны быть не просто движимыми причинами, а причинами, созданными нами самими. Человек — единственный вид, который обнаружил, что есть другие вещи (помимо биологического выживания и размножения), во имя которых можно умереть: свобода, демократия, правда, коммунизм, Римская католическая церковь, ислам и многое другое [7].

Такое понимание стало возможным только после появления на сцене нового вида эволюционного размножения – передачи информационных сущностей в пространстве культуры. Именно это позволило установить в человеческие мозги мыслительные инструменты и информационные симбионты (мемы), превратившие мозги в умы. Современное человеческое сознание в значительной степени – продукт культурной эволюции, которая установила массу мемов и мыслительных инструментов в наши мозги, создав тем самым особую когнитивную архитектуру, отличную от архитектуры мозга животных. Благодаря заселению культурными эволюционными симбионтами, информационными структурами, наш мозг приобрел способность творца и может создавать артефакты и наши собственные жизни [7].

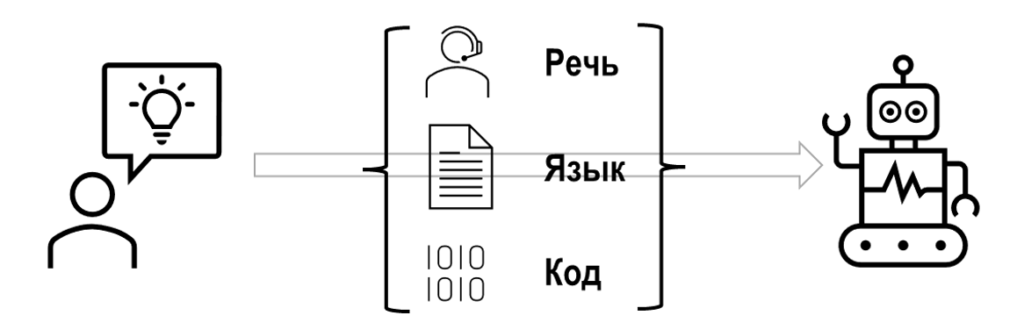

Рис. 1. Коммуникации осуществляются при помощи мемов, являющихся продуктом культурной эволюции

Сознание развивалось только под давлением потребности в общении. Привычка делиться информацией в процессе коммуникации с другими, спрашивать и предлагать причины и является поводом для появления новых интеллектуальных артефактов и мыслительных инструментов. Например, такой интеллектуальный артефакт, как личность человека, формируется только в постоянных попытках объяснения нас самих другим. Таким образом, коммуникации являются решающим фактором появления, поддержания и развития сознания.

Ингредиентами разума являются «hard» (баейсовские предсказатели) и «soft» (информационные структуры, поставляемые в рамках культурных коммуникаций). При этом «hard» сейчас уже в определенной степени технологически воспроизводим, а по мере роста производительности вычислений машинный мозг будет сопоставим с человеческим. И вся сакральная часть интеллектуальности находится в над-индивидуальных процессах. Примером такого над-индивидуального процесса является мышление. Напомним, что советский философ и методолог Георгий Щедровицкий говорил: «По сути дела, не человек мыслит, а мышление мыслит через человека» [8].

Об определяющей роли социальных отношений и коммуникаций в разумности человека писал и советский философ Эвальд Ильенков со своими коллегами. По их представлению, способность мыслить не «закодирована» в человеке генетически, биологически, она «наследуется», передается от поколения к поколению совсем другим путем – через формы предметного мира, созданного трудом, через тело цивилизации. Чтобы отдельный мозг обрел способность мыслить, его обладатель должен быть с детства включен в систему общественно-человеческих отношений, в языковую практику, и развит в согласии с ее требованиями и нормами. Функция мышления определяется не самой по себе морфологической организацией тела индивида, а организацией той грандиозно сложной системы, которая на языке науки именуется «совокупность общественных отношений между людьми» [9].

Логический ход из всего вышесказанного состоит в том, что машину для наделения её разумностью надо сделать участником общественно-человеческих отношений, стороной коммуникаций, чтобы она стала больше, чем быстрым байесовским предсказателем, чтобы она вступила в «сферу разума». В подтверждение этой идеи приведем еще одно высказывание Георгия Щедровицкого: «Люди есть случайные носители мышления. Можно реализовать мышление на людях, а можно на смешанных системах людей и машин. Главное — что есть мышление, а на чем оно реализуется — неважно. В нашем мире — случайно — на людях, в другом мире — на пингвинах, а в третьем — как у Лема, на железках. Какая разница, на чём это реализуется?!» [8].

Рис. 2. Самоисполняемый цифровой код – новая знаковая система для коммуникаций

Современные цифровые технологии такие коммуникации между человеком и машиной, а также между машинами делает возможными. «Цифра» (самоисполняемый код) является новой знаковой системой, пришедшей на смену речи и языку, и включающей в состав коммуникантов машины [10].

Для снятия остроты данных утверждений следует ввести различение субъектности и акторности, которые присутствуют в человеко-машинных отношениях. Субъектность основывается на рефлексии, выражается в волевом действии, которое может производиться вопреки предварительно заданным нормам и установкам (даже эмоциям и рефлексам). Акторность же – это генерирование решений на основе предварительно заданных норм и установок. Для дальнейших рассуждений можно исходить из того, у AI нет субъектности, но есть акторность, которая базируется на заданных иным субъектом принципах.

По мнению футурологов, на наших глазах рождается новая форма человеческой организации: гибридный коллективный интеллект — коллективные человеко-машинные системы, соединяющие силу естественного индивидуального восприятия и мышления, коллективного сотворчества и машинного обучения. В гибридном интеллекте ведущая роль (постановка задач, принятие решений, познание и творчество) отведена людям и их коллективному взаимодействию. Искусственный интеллект выполняет множество поддерживающих задач, усиливающих коллективный потенциал: сбор и анализ данных, оценку вариантов решений, управляемое изменение режимов работы технических систем, контроль рисков [11].

Конечно, сегодня мы видим и другой тип систем — «синтетический» интеллект, в котором искусственный интеллект занимает центральное место, является постановщиком задач (на текущий момент — по воле своих создателей), а люди выполняют подчинённую роль исполнителей, «сенсоров», поставщиков информации, обучающих систем. Но это временная ситуация: как показывает в своей работе физик и социолог Дирк Хелбинг, у систем гибридного коллективного интеллекта есть долгосрочные стратегические преимущества по сравнению с синтетическим искусственным интеллектом, обучающимся на массивах больших данных, при росте сложности среды, с которой он взаимодействует [12].

Из всего этого следует важный вывод. Несколько в стороне от хайпа ChatGPT наметился новый технологический сдвиг. Его сильной стороной будет не столько обустройство отношений между людьми, сколько взаимодействие между человеком и внешней средой. Машинный интеллект через цифровые коммуникации станет актантом организованных человеком систем. За счет образования гибридного коллективного интеллекта эти системы смогут справляться с порядковым ростом сложности управляемых процессов. В нашем инженерном размышлении о будущем это ключевой пункт.

Управление сложностью в антропотехнобиосистемах

«Как паровая машина позволила получить независимую, отделенную от природы физическую силу, так AI позволяет получить независимую, отделенную от человека интеллектуальную силу». Так можно «докрутить» мысль, с которой начал свое выступление на встрече с Камчатским клубом директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс» Андрей Себрант. Да, отделенная от человека интеллектуальная сила, пусть и остающаяся в составе гибридного коллективного интеллекта, дает основание для революционных изменений, сомасштабных с событиями первой промышленной революции. Поясним это на одном из технологических подходов по применению AI.

Ключевым направлением развития технологий AI, позволяющем создавать системы на основе гибридного коллективного интеллекта, является мультиагентный подход. Его суть заключается в принципиально новом методе решения сложных задач, которые не решаются или трудно решаются классическими математическими методами. В отличие от классического способа, в котором проводится комбинаторный поиск вариантов решения по чётко определенному (детерминированному) алгоритму, в мультиагентных технологиях решение задачи осуществляется в ходе самоорганизации множества программных агентов, способных к конкуренции и кооперации, и имеющих собственные критерии, предпочтения и ограничения. Ответ считается найденным тогда, когда в ходе своих недетерминированных взаимодействий агенты достигают неулучшаемого консенсуса (временного равновесия или баланса интересов), который и принимается за решение задачи [13].

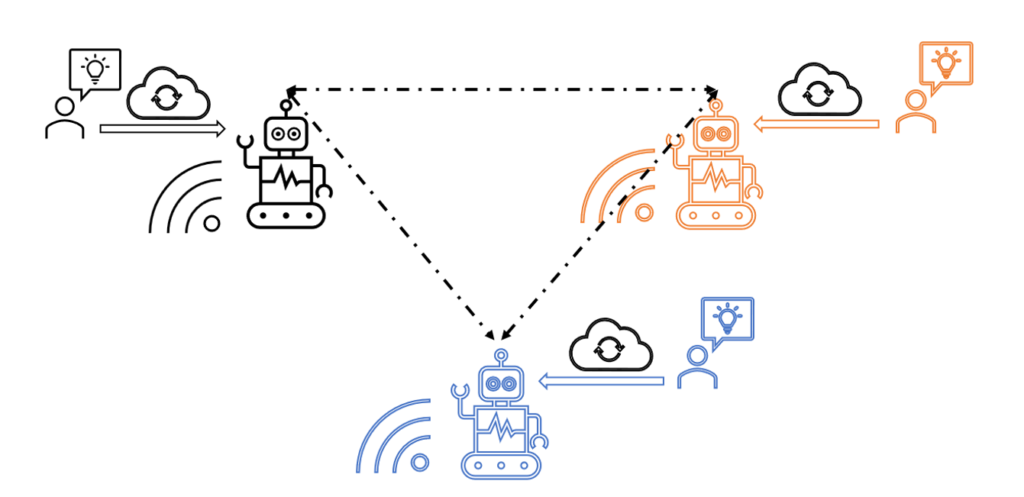

Рис. 3. Мультиагентные технологии являются еще одним прорывным направлением AI

Мультиагентные технологии предлагают новые модели, методы и средства для создания действительно интеллектуальных систем, способных самостоятельно решать сложные задачи в условиях неопределенности и высокой динамики изменений. В этом случае можно говорить о наблюдении феномена «интеллекта роя» (Swarm Intelligence), проявляющегося в некоторых природных системах. Действительно, умственные возможности одного муравья или пчелы могут быть и относительно малы, но действуя вместе, как единый организм, рой пчел или колония муравьев представляют собой мощную силу с высокой степенью интеллекта, позволяющую защищать гнездо от непредвиденных нашествий, постоянно осваивать новые территории, находить пропитание в незнакомой местности и решать многие другие критически важные жизненные задачи при постоянно изменяющихся условиях в окружающей среде. Феномен «интеллектуального роя», воспроизводимый при помощи мультиагентных технологий, иллюстрирует новые возможности по управлению сложными процессами.

Создание интеллектуальных систем на мультиагентном подходе, где актантами становятся технические объекты (см., например, создание мультиагентной системы управления напряжением и реактивной мощностью в кластере «Эльгауголь» [14]), является уже достаточно распространенной практикой. Новым веянием является то, что агенты могут действовать от лица любых физических и абстрактных сущностей, в том числе растений, животных, экосистем. Специалисты в области science art уже давно обыгрывают эту идею. На первой биеннале «Искусство будущего» в московском мультимедиа-арт музее были представлены интересные инсталляции. Например, Юлия Вергазова создала деятельностный мир подключенных к роботам растений, параметры состояния которых постоянно измеряются датчиками, на основе их показаний генеративный алгоритм определяет воздействия, которые робот оказывает на растения — поливает их, меняет состав питательной смеси, режим освещения. В возникающем кольце обратной связи граница между естественным и искусственным, оестествленным и обыскуственным – размывается и исчезает.

Другой пример — технобиологическая инсталляция арт-группы 18apples. Управляемый сверточной нейросетью, подключенной к светочувствительным датчикам, 3D-принтер печатает при помощи биочернил растущую колонию химерных бактерий, в геном которых включен ген медуз, отвечающий за флуоресцентное свечение. С одной стороны, напечатанная колония растет в питательной среде сама, с другой стороны, нейросеть фиксирует этот рост и на основе заложенных в нее правил допечатывает колонию, а составляющие ее бактерии реагируют на эти действия и меняют направление и характер роста колонии. В возникающих взаимных влияниях с контуром обратной связи уничтожаются субъект-объектные отношения между печатающей программой и светящейся бактериальной колонией [15].

Рис. 4. Science art инсталляция с первой биеннале «Искусство будущего»

Футурологи уверены, что мир будущего конца XXI века — это полифоническая картина, собираемая самыми разнообразными актантами: в числе их люди, человеческие и человеко-машинные коллективы, конструкты личностей прошлого и «цифровые клоны» живущих, искусственные интеллекты и «умные среды» интернета вещей, животные, растения, возможно даже грибницы и колонии бактерий. В последние годы идёт активная работа по расшифровке языков коммуникаций таких биологических сообществ и социумов, и во второй половине XXI в. мы, с высокой вероятностью, сможем выйти в постоянный контакт с «однопланетянами», благодаря новым интерфейсам на основе нейросетей. С технологической точки зрения, мы можем себе представить множество интерфейсов обратной связи от среды нашего обитания, дающие нам возможность ощутить настроение леса или города, кораллового рифа или искусственного интеллекта. Благодаря «интеллектуальным переводчикам», эти сущности обретут голос и смогут выстраивать диалог с человеком. А сенсорный интерфейс (например, нейроинтерфейс или гаптический интерфейс) даст возможность человеку непосредственно ощутить их состояние, в том числе, комплексно прочувствовать воздействие техносферы на окружающую среду [11].

Диалог с нечеловеческими субъектами может быть выстроен по двум различным основаниям:

- «Оразумливание» — это более традиционный (восходящий к интерпретации идеи Платона об органически живом Космосе, которая обрела популярность с середины XX в.) и вполне характерный для индустриальной эпохи подход. Этот подход предполагает, что можно задать некую единую шкалу «уровней разума», верхнее положение на которой занимает условно взрослый человек. Согласно этому подходу, главной задачей человека является «возвести» другие виды до своего уровня. Первые эксперименты, в которых дельфинов, шимпанзе и воронов пытались научить человеческому языку и математике, показывают, что есть высокая вероятность вырастить на Земле ещё один или несколько видов, «разумных» в человеческом понимании.

- «Равноположение» — более современный подход к взаимодействию с нечеловеческими сущностями, признающий их фундаментальное отличие от людей. Что, если мы допустим, что другие живые существа могут быть потенциально «равны» нам (пусть как совсем иные, но не менее сложноустроенные субъекты), и что у них есть интерес к коммуникации с нами при отсутствии возможности?

Второй подход представляется более многообещающим. Он детально раскрывается в работах Эдуардо Кона «Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека» [25] и Александра Шперы «Интернет животных: новый диалог между человеком и природой» [26].

В этом, и только в этом случае может быть обеспечена акторность нечеловеческих сущностей и включение «голоса природы» или «голоса будущих поколений» в систему принятия решений. Это позволит осуществить целенаправленную интеграцию ранее разрозненных социальных, природных и технологических систем в единые комплексы — антропобиотехносистемы (-ценозы). Человек, конечно же, пока останется «ключевым видом» в этой системе, «самым взрослым» в семье актантов, организатором диалога и среды коммуникации, но создаёт это пространство взаимодействия не только для себя, а для всех актантов, и не из позиции «колонизатора» или «хозяина», а из позиции равноположенности, позиции «служения Жизни».

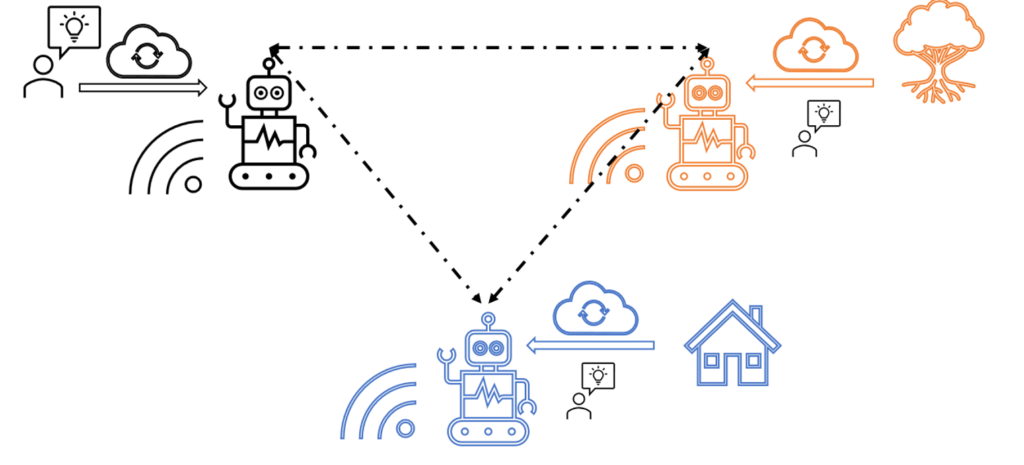

Рис. 5. Способ создания антропобиотехносистем

Закон Эшби утверждает, что разнообразие (сложность) управляющей системы должно быть не меньше разнообразия (сложности) управляемого объекта. За счет систем гибридного коллективного интеллекта, позволяющих при принятии решений учитывать множество локальных и быстро изменяющихся в сложном взаимодействии факторов, открывается возможность на порядки увеличить разнообразие (сложность) управления. Это обеспечивается тем, что различные участники антропобиотехносистем в коммуникациях и взаимодействии опосредуются интеллектуальными машинными агентами, той самой интеллектуальной силой, которая отделена от людей, но может выполнять интеллектуальную работу. Как можно этими возможностями воспользоваться?

Решение планетарных проблем

Человечество в вопросах климата и экологии, промышленности и сельского хозяйства, больших городов и удаленных поселений, политики и войны уперлось в барьер управленческой сложности. Управляющие системы не распознают разнообразие состояния объектов управления, не могут достоверно прогнозировать динамику их изменения. В результате по многим направлениям мы видим нерешенные проблемы. Представляется, что барьер управленческой сложности может быть преодолён управляющими системами на основе гибридного коллективного интеллекта. В пределе такие системы помогут решить сверхсложные задачи планетарного масштаба. Проиллюстрируем это утверждение на примере борьбы с изменением климата.

Данные климатологов подталкивают к выводам о том, что реализации доминирующей в настоящее время стратегии Mitigation, состоящей в сдерживании роста среднегодовой температуры приповерхностного слоя воздуха и смягчении последствий климатических изменений, недостаточно. В частности, согласно докладу о разрыве в уровне выбросов за 2023 г., подготовленному МГЭИК ООН, при нынешнем объеме обязательств по снижению выбросов парниковых газов, взятых странами в соответствии с Парижским соглашением, ограничить глобальное потепление до 3°C выше доиндустриального уровня в этом столетии. Это намного превышает цели Парижского соглашения и приведет к существенному изменению климата Земли. Чтобы сдержать глобальное потепление ниже уровня 1,5°C в этом столетии, миру необходимо существенно ускорять сокращение темпов ежегодных выбросов парниковых газов [16]. При этом, как отмечается в материалах МЭА, для достижения чистых нулевых выбросов в 2050 г. одних технологических изменений недостаточно, потребуется провести глубокие поведенческие изменения людей, то есть корректировки в повседневной жизни, снижающие расточительное или чрезмерное потребление энергии. Они особенно важны в более богатых частях мира, где энергоемкий образ жизни является нормой. Поведенческие изменения включают в себя езду на велосипеде или ходьбу вместо вождения автомобиля, отключение отопления и поездку в отпуск поблизости к дому [17].

С практической точки зрения нам нужно не только сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, но и понять, как очистить воздух от миллиардов тонн CO2, которые были эмитированы ранее. Этого нельзя добиться без новых технологических решений, просто вернувшись назад к природе, ограничив человеческую деятельность на планете. Ответом на изменение климата, вероятно, вызванные деятельностью человека, должно опять же стать направленное человеческое вмешательство. Все больше экспертов и ученых признает критическую важность перехода к стратегии Adaptation, в том числе включающей в себя практики геоинжиниринга и терраформирования планеты Земля. Перед человечеством стоят планетарные проблемы, решить которые представляется невозможным без перехода к планетарному мышлению и действию.

Теме планетарности посвящены тексты американского социолога и философа, автора многочисленных книг по социальной и политической теории Бенджамина Браттона. В частности, он утверждает, что планетарность становится новым форматом человеческого вмешательства, подразумевающего, что «мы не разграничиваем придуманные и созданные человеком явления и то, что уже существовало на планете до него. Со всеми изобретениями и технологиями человек — неотделимая часть планеты. Предметом вмешательства является это планетарное целое. Только такой взгляд на мир позволяет достичь здорового баланса. В противном же случае человечество приходит к губительному перерасходу природных ресурсов. Мы – продукт самой планеты, она выработала человека в процессе своего развития. Именно поэтому мы не можем считать себя центром мироздания, мы лишь неотъемлемая часть Земли» [18]. Большое значение для формирования понятия планетарности имеют работы Дипеша Чакрабарти «Об антропоцене» [27], где вводится идея снятия оппозиции истории человечества и естественной истории, и Бруно Латура «Где приземлиться? Опыт политической ориентации», где предлагается деятельностный взгляд на природу и «критический слой» планеты как предмет деятельностного отношения [28].

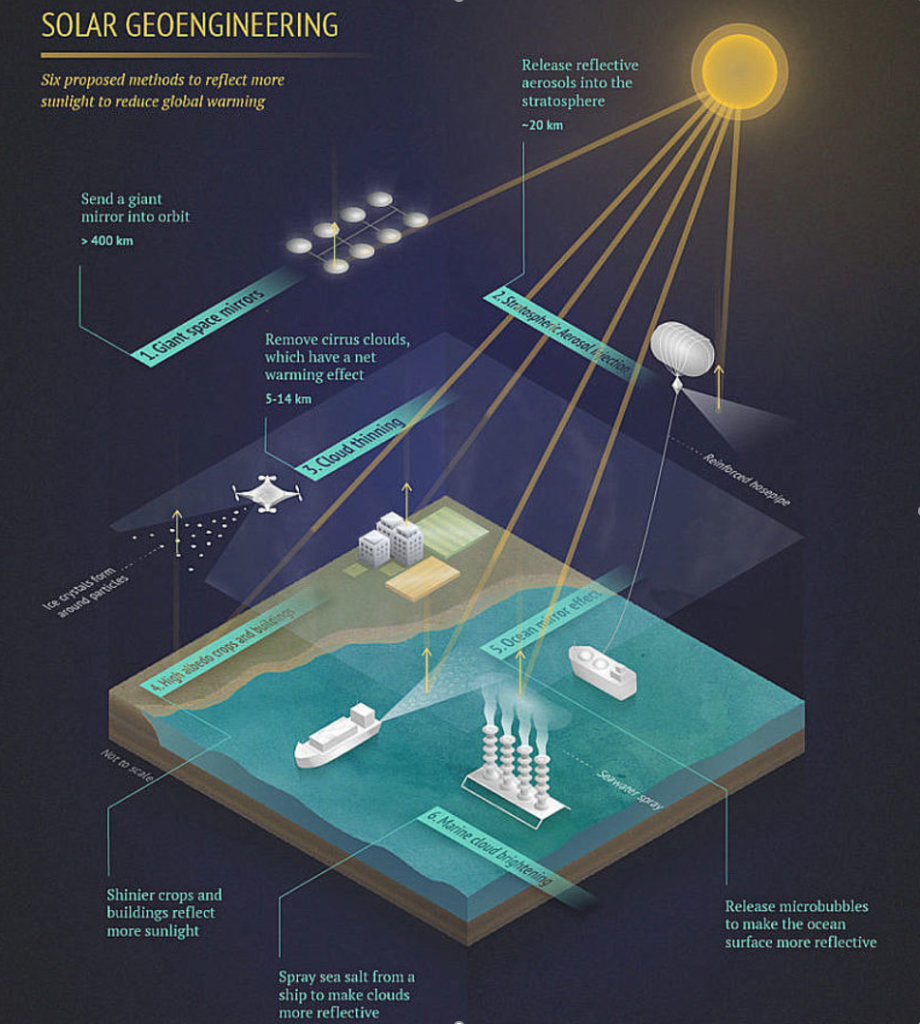

В частности, практики планетарности проявляются в геоинженерии, представляющей собой комплекс мер и воздействий, направленных на активное изменение климатических условий в локальном регионе Земли либо по всей планете. Однако экологи предупреждают об опасности применения геоинженерных технологий. В частности, один из ведущих авторов шестого оценочного доклада МГЭИК Пол Н. Эдвардс пишет: «Определенно возможно и даже действительно дешево ограничить повышение температуры с помощью некоторых из этих методов. Проблема в том, что мы не можем точно предсказать, каковы будут последствия, не попробовав эти методы. Поэтому, если бы вы собирались управлять солнечной радиацией, вам понадобились бы какие-то средства, которые бы позволили мгновенно остановить процесс, если бы она привела к действительно плохим последствиям. Но даже в этом случае процесс может вызвать неизвестные эффекты, о которых мы просто не знаем» [19]. Очевидно, что в данной ситуации принципиальным решением является использование технологий, позволяющих значительно повысить число учитываемых факторов объекта управления и улучшить точность прогнозирования, в перспективе обеспечить гибкое (с учетом обратной связи) воздействие на геоинженерные системы. Речь идет о цифровизации процессов планетарного масштаба.

Целью такой цифровизации должна стать материальная трансформация планетарной биохимии и региональных экосистем, включая города. Кстати, сама проблема изменения климата возникла в результате цифрового зондирования, моделирования и расчета измеримых изменений на планете способами, выходящими далеко за рамки непосредственного человеческого наблюдения. В нашем подходе планетарная цифровизация базируется на акторности не только человека или социальных институтов и организаций, но и технологически опосредованной акторности объектов природы и техносферы. Ее задача состоит в том, чтобы вовремя «услышать» и учесть при выработке решений их «голоса». Модели на основе полученных цифровых данных прошлого, настоящего и будущего планеты становятся коллективным разумом, средством коммуникации и инструментом для управления вмешательством на основе динамичного анализа его последствий.

Рис. 6. Варианты геоинжиниринговых проектов

Примером, пусть пока несколько фантастическим, управляемого вмешательства в климат планеты является установка в космосе теплоотражающих зеркал. По оценке астрофизика Лоуэлла Вуда, для решения проблемы глобального потепления будет достаточно отражать 1% поступающего на планету солнечного света. Ученые спорят, должно ли быть построено одно зеркало площадью 600 тыс. квадратных миль или огромное множество небольших зеркал [20]. Можно отметить только, что особый эффект более «тонкого» воздействия мы получаем во втором случае, так как за счет согласованного управления множеством зеркал возникает возможность гибкого регулирования освещенности планеты или отдельных ее регионов. Система мониторинга климатических данных, замкнутая на систему управления такими зеркалами, создает для планеты новую степень свободы для поддержания и развития жизни.

Приведенный здесь подход по решению климатических проблем за счет цифровых технологий и гибридного коллективного интеллекта является лишь иллюстрацией, призванной показать мощность данного класса технологий и практик. Могут быть приведены примеры по решению других сложных задач: контролируемое изменение экосистем, управление «умными» городами, создание долговременной системы жизнеобеспечения для большого количества людей на планетарной орбите. Важно отметить, что ведущую роль во всех этих задачах исполняет человек, это особенно хорошо становится видно при решении планетарных проблем. Человек определяет границы системы, исследует проблемы, ставит цели, решает, что плохо, а что хорошо, анализирует результаты моделирования, строит гипотезы о фундаментальных закономерностях, проектирует уникальные системы, принимает волевые решения в условиях неопределенности. Появление управляющих систем на основе гибридного коллективного интеллекта не лишает нас работы, а, наоборот, создает огромную массу творческих, интересных, важных занятий для людей.

Формирование нового уклада с помощью AI

Для гибридного коллективного интеллекта одной из задач «ближнего прицела» может стать создание новой экономики, работающей на принципах замкнутого цикла и восстановления (циркулярной экономики), что потребует перестройки базовых систем нашей цивилизации: городской и транспортной инфраструктуры, энергетики, систем производства пищи и материального производства. Техносфера, которую мы создаём, должна расширять возможности человечества и биосферы, а не «играть» против них, должна стать природосообразной. Мы должны изменить принципы, по которым управляем нашей средой обитания, — как мы придумываем новые объекты в этой среде, как мы их создаём и используем, что мы делаем с ними по истечении периода эксплуатации.

Для создания таких систем и управления ими необходимы новые способы конструирования и координации [21], в том числе:

- Вместо линейной логики антропобиотехносистемы, будут основываться на логике множества обратных связей (в т. ч. с использованием переработанной материи и возобновляемой энергии).

- Вместо логики фрагментации и разделения — на логике целостности, соединения, работы на общий системный результат (процветание всех участников системы).

- Вместо логики интервенции, навязывания, колонизации среды, будут основываться на логике согласованности, сообразности среде и её свойствам (в т. ч. с использованием природных или локальных материалов, процессов).

- Вместо логики следования предварительно заданному плану, будут основываться на постоянном дообучении, достройке, развитии управляющих кодов и структур (в т. ч. с учётом жизненных циклов развивающихся систем).

- Вместо логики стандартизации и унификации, будут опираться на принципы экспериментирования, роста разнообразия и уникальности, «генерационного вовлечения» (в т. ч. вовлечения творческого потенциала людей и природы).

- Вместо логики централизации в оперировании пассивной средой, будут основываться на логике диалога и сонастройки множества активных и независимых сущностей (включая людей, других живых существ и автономных технологических систем).

По сути, сложные системы, о которых мы говорим, всё меньше будут «проектироваться» и «строиться», и всё больше — «зарождаться» и «выращиваться». Языки описания, модели, способы проектирования и управления всё больше будут опираться на метафору и свойства жизни, организма, а не механизма. В настоящий момент уже существует целый ряд подходов, которые предлагают работу в подобной логике: теория сложных адаптивных систем, проектирование на пермакультурных принципах, биомимикрический подход и многие другие. Для создания таких систем потребуются цифровые адаптивные модели, по сути дела, развивающиеся по мере эволюции самих живых и социальных систем цифровые двойники. Искусственный интеллект сможет выступать в них координатором сложного взаимодействия составляющих ее элементов, держателем целостности постоянно эволюционирующей сложной системы по мере изменения её среды.

В энергетике подобные модели гибридного коллективного интеллекта будут востребованы в энергосистемах нового поколения, построенных на принципах децентрализованного управления распределенными энергетическим объектами. В рамках данного подхода множество распределенных источников энергии и источников энергетической гибкости, просьюмеров, активных и пассивных потребителей, объединенных в общую сеть, осуществляют свободный энергообмен. Для поддержания такого энергообмена потребуется киберфизическая инфраструктура, реализующая системы децентрализованного интеллектуального (роботизированного) управления. Данную инфраструктуру называют интернетом энергии. Мультиагентные технологии и другие AI-средства делают возможным организацию такого типа энергосистем. В России в рамках национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет» был разработан архитектурный фреймворк для построения системы распределенной энергетики – Internet of Distributed Energy Architecture (IDEA) [23]. На основе фреймворка были разработаны два предварительных национальных стандарта по терминам и определениям, а также по архитектуре систем интернета энергии, с 1 июля текущего года решением Росстандарта они вводятся в действие.

Практическим случаем применения подхода интернета энергии для коммунальной инфраструктуры городов и поселений является новый тренд, называемый sector coupling (кросс-секторальная интеграция) и возникший в последнее время в процессе перехода на ВИЭ и глубокой электрификации промышленности, сельского хозяйства, транспорта и бытового сектора [24]. В рамках данного тренда происходит создание мультиинфраструктуры, объединяющей в себе процессы производства, обращение и поставки электричества, тепла, воды, топлива для транспорта, энергетической утилизации бытовых и промышленных отходов. Для реализации мультиинфраструктурного подхода должны быть созданы сложные системы, управляющие гибким преобразованием широкого набора источников энергии в разные формы (электричество, тепло, водород), использующие распределенные источники энергетической гибкости (от электромобилей до просьюмеров), создающие разнообразные кастомизированные сервисы для потребителей. Очевидно, что для эффективного управления такими комплексными системами потребуются технологии и практики гибридного коллективного интеллекта.

Как мы видим, действительно, в результате появления технологий AI создаются возможности для построения качественно новых систем, обеспечивающих управление сложными процессами различных масштабов. Однако чтобы разглядеть эти возможности, необходимо менять представления о новой технике и способах инженерии комплексных систем. По сути, необходимо осознавать, что меняются не какие-то отдельные технологии, а весь технологический уклад.

Заключение

Мы входим в период времени, когда от умения поменять свое мышление, свой образ действия и свои приоритеты будет зависеть само выживание нашего вида. Долгосрочное выживание и процветание человечества потребует принципиального изменения отношений с нашей средой обитания — вместо того, чтобы подчинять себе и перекраивать эту среду, мы должны научиться договариваться с ней — так же, как научились договариваться друг с другом в сложных культурах и цивилизациях. И потому необходимым становится умение чувствовать состояние и направление развития мира, осуществлять комплексные «тонкие» воздействия на объект управления, прогнозировать и контролировать их последствия. Если угодно, следует «придать голос молчанию», чуть расширив трактовку «молчаливого свидетеля» Жана-Франсуа Лиотара на всех актантов экосистем [10].

Технологии искусственного интеллекта, часто рассматриваемые с обывательской позиции как угроза старому, доброму порядку жизни, представляют собой мощный инструмент для выживания человечества и его перехода к новому этапу развития. Они создают технологические предпосылки для создания управляющих систем на основе гибридного коллективного интеллекта, которые позволят справиться с барьером сложности современного мира, складывающимся под давлением планетарных вызовов. Такие глобальные проблемы, как потепление климата, задают тренд формирования планетарных технологий и практик, где цифровые знаковые системы, основанные на интеллектуальном самоисполняемом коде, будут критически значимой инфраструктурой, они позволят осуществлять управление на основе коммуникаций людей, машин и объектов природы.

На этом пути следует начать с малого – создать управляющие системы на основе гибридного коллективного интеллекта для решения сложных задач меньшего масштаба. Например, постановка задачи по переходу к чистой, безуглеродной энергетике, по интеграции коммунальных инфраструктур города, по экономическому освоению труднодоступных территорий приводит к тому уровню сложности, когда технологии и практики управления на основе гибридного коллективного интеллекта позволят обеспечить прорыв.

Данная статья написана по итогам встреч и дискуссий, проведенных в ноябре 2023 г. на мероприятиях Камчатского клуба.